目次

はじめに:美学って何だ⁉︎

このページをご覧になっている方の多くは、美学という言葉をどこかで耳にした経験があるでしょう。

「〜の美学」という言葉は新聞やテレビ・ネットで頻繁に耳にするので、なんとなく知っている方も多いかもしれません。

では、「美学」ってどんな意味の言葉なのでしょうか。

試しに国語辞典を引いてみましょう。『新明解国語辞典 第六版』(第20刷)は、「美学」という言葉を以下のように定義しています。

自然・芸術における種種の美を通して、美の本質・原理などを研究する学問 (p1238)

非常に辞書的な定義になっていますが、この定義だけだと「具体的に美学ってどんな学問なの?」という疑問に答えられません。

そこでこの記事では、美学の具体的な定義や考え方について詳しく解説していきます。

もっと美学を学びたい人のために、美学を学ぶ上でオススメの本と、美学を専門的に学べる大学・専攻も紹介していますので、興味があればそちらもご覧ください。

美学の定義

はじめに、美学の具体的な定義について見ていきます。

「美学ってどんな定義なんだろう?」と期待されていた方を裏切るようで恐縮ですが、美学の定義を一つに決めるのはほぼ不可能です。

理由は簡単で、美学の定義は時代とともに変遷しており、これからも変化し続けると予想されるからです。

例えば、私たちは普段無意識に「芸術とは美しいものである」と思い込んで芸術作品を鑑賞していますが、古代や中世において芸術と美はあまり連関していませんでした。

芸術と美が緊密に関連するようになるのは、「美学」という言葉がドイツの哲学者・バウムガルテンによって作られた18世紀半ば以降と言われています。

バウムガルテンによって「美学」という言葉が作られ、その概念を引き継いで美学を体系的に理論化したカントが登場すると、芸術と美を人間の鑑賞能力=感性との関連から考える思想が流行しました。「感性=美=芸術」という三位一体が成立していたわけですね。

ところが20世紀に入ると、芸術の目的は美ではないという考えが次第に広まり、「感性=美=芸術」という三位一体が徐々に崩壊していきます。芸術は美から解放する運動は「芸術のための芸術」(l’art pour l’art)と呼ばれ、20世紀美学の一大トレンドになりました。

ざっくりと美学の歴史を振り返っただけでもわかるように、「美学とは何か」という定義は時代によって大きく異なっています。したがって、美学について知るためには、美学が歩んできた歴史を振り返って考察する必要があります。

そこで以下では、古代ギリシアのプラトン・アリストテレスから始まる美学の歴史を振り返っていきます。哲学史を知らなくても読める内容になっているので、ぜひ一度ご覧ください。

美学の歴史

美学の歴史①:プラトンとアリストテレス

プラトンの詩人追放論

「美学」という言葉が生まれたのは18世紀半ばですが、哲学者たちは「美学」という言葉の誕生以前からずっと「美しさとは何か」「芸術とは何か」といった問題について考えていました。

「美しさとは何か」「芸術とは何か」といった問題の根源を遡っていくと、古代ギリシア時代の哲学者・プラトンの「詩人追放論」に行き着きます。美学の歴史を紐解くために、まずはプラトンの議論を追っていきましょう。

プラトンの「美学」は、「詩人追放論」と呼ばれています。その名の通り、詩人の価値を否定する理論です。

ただし詩人と言っても、プラトンの言う「詩人」は現代のようにクリエイティブな仕事をする詩人ではなく、ホメロスなどの伝説的詩人が書いた作品を二次創作して楽しむ詩人(「吟遊詩人」)のことを指しています。

現代とは違って、プラトンの生きていた時代では、あまり詩に独創性は求められず、ホメロスの詩を模範としてマネするのが良いとされていたのです。

天才的な詩人のマネをするのがなぜ悪いのか。この点について、プラトンは以下のように考えました。

ホメロスが天才的な詩を詠めるのは、神が制作したイデアをホメロスが完璧に模倣しているからである。

(イデアについては、以下の記事をご参照ください)

プラトンの「国家」の思想内容をわかりやすく解説!構成から要旨・要約・感想まで

吟遊詩人は、イデアを模倣するホメロスを更に模倣している。従って、吟遊詩人はイデア=真実から最も遠く離れている。

また吟遊詩人の能力は、卓越した技術を持つ職人の技をマネする能力なので、当の職人の能力に劣る。

吟遊詩人はイデアから遠く離れていて、かつ他の職人よりも能力が低い。ゆえに追放されるべきである。

プラトンは、主著『国家』の中でこのように吟遊詩人を批判しましたが、吟遊詩人からすれば腹の立つ話ですよね。

自分たちには何の価値もないのか__プラトンの理論によって絶望する吟遊詩人の前に、哲学史上最高の天才が現れました。

その天才の名はアリストテレス。彼は、自分の師匠であるプラトンが構築した「詩人追放論」を再批判し、詩人の価値を復興させました。

アリストテレスによるプラトン批判

プラトンの詩人追放論の本質は、詩作を模倣の技術とみなす点にありました。

詩人はイデアを模倣する職人を更に模倣する。だから最も真実から遠い。

この理論に着目したアリストテレスは、詩作を「模倣」ではなく「構築」と捉えれば、プラトンによる詩人否定を回避できることに気がつきます。

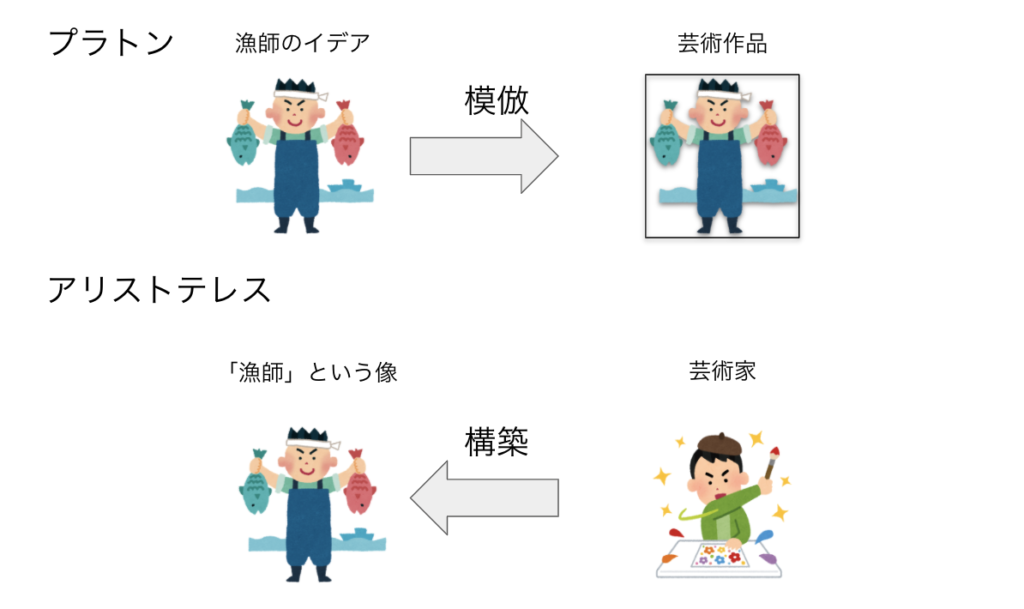

「模倣」(プラトン)と「構築」(アリストテレス)の違いは、例えば以下のようなものです。

プラトンの理論に従えば、ホメロスという詩人は何かのイデアを模倣して詩を制作していることになります。ホメロスが漁師についての詩を書くなら、ホメロスは漁師のイデアを模倣している、という感じですね。

一方アリストテレスの「構築」的思想に従えば、ホメロスは漁師のイデアを模倣しているわけではなく、「漁師」という一つの統一体を自ら構築していることになります。

漁師のイデアというモデルを模写するのではなく、外見・性格・行動などの情報をもとに自ら「漁師」という像を構築するのが詩人の能力だ、というわけですね。

「構築」の理論に従えば、プラトン的な詩人批判を回避しながら、詩人の価値を適切に評価できます。プラトンによって否定された吟遊詩人の価値を、アリストテレスは見事復興させたわけです。

プラトンとアリストテレス、そしてカントへ

詩人の価値を否定するプラトンと、その価値を復興させたアリストテレス。古代ギリシア哲学の双璧をなす2人の思想には、その後脈々と受け継がれ、最終的にはカントによって統一されることになります。

近代美学を体系化したカントについて触れる前に、プラトンとアリストテレスそれぞれの後継者の議論を見ていきましょう。

美学の歴史②:プロティノス

プラトンは、詩作などの芸術はイデアから離れる行為とみなしていました。これに対して、芸術はイデアに接近する営みであると考えたのが、中世ヨーロッパの哲学者プロティノスです。

プラトンとプロティノスの思想的差異を吟味するために、一つ例を挙げましょう。

今、目の前には美しい石像があります。石像と言われてピンとこない人は、JR渋谷駅前のハチ公像をイメージしてください。

プラトンがこの美しい石像を見たら、

「この石像が美しいのは、石像が『美しさ』というイデアを持っているからである」

と考えるはずです。プラトンからすれば、この世の事物は全てイデアの模像である以上、美しい事物は「美しいもの」というイデアの模像になりますからね。

ところが、プロティノスはプラトンのようには考えません。プロティノスの言い分は以下の通りです。

「石像の美しさは、石像に最初から内蔵されているわけではない。石像を制作する工匠が有している『内的形相』を石が保有することによって、この石に『石像』という物体のうちにある形相が与えられる」

内的形相とは、私たちが心の中に持っている「美しさ」の純粋な感覚・イデアのことです。

「純粋な感覚」とは、例えば「あの人は美しい」と感じる時の具体的な感覚ではなく、美しさを感じる時の普遍的な感覚(状況に依存しない美しさへの感性)を指す表現とお考えください。

プロティノスが言いたいのは、石像の美しさは石像自体に内在しているのではなく、石像の製作者が心の中に抱いた「美しさ」の純粋な感覚から制作されている、ということです。プラトンの理論にはなかった、石像を作る側の視点が組み込まれていますね。

石像を制作する→美しい石像ができるという「制作」の段階の理論はここまでの議論でわかりました。では、完成した石像を私たちが美しいと感じられるのは何故なのでしょうか。

プロティノス曰く、「鑑賞」のプロセスは「制作」のプロセスのちょうど逆になります。

石像を制作するときには、石像の製作者が心の中に抱いた「美しさ」の純粋な感覚(=内的形相・イデア)が、美しい石像という形で具体化されていました。

一方で石像を鑑賞する際、私たちは美しい石像から「美しさ」の純粋な感覚(内的形相・イデア)を抽出して、美しいと感じています。

「美しさ」という内的形相(イデア)から、具体的な美しい石像へ。美しい石像から、再び内的形相へ。制作から鑑賞への流れが一つの円環をなして、「芸術」という営為を成立させている__と、プロティノスは考えました。

芸術はイデアから離れる営為ではなく、むしろイデアを起点とする円環的な営為であるというわけですね。

美学の歴史③:アウグスティヌスとアクィナス

プラトンのイデア論はプロティノスによって批判的に継承されましたが、アリストテレスの芸術論も中世の哲学者によって継承されました。

アリストテレス研究が華開いた中世には、たくさんのアリストテレス研究者(スコラ哲学の研究者)がいました。ここではその代表として、アウグスティヌスとトマス・アクィナスを紹介します。

アリストテレス批判①:アウグスティヌスの時間論

アリストテレスは、『詩学』という著作の中で「悲劇とは、一つの全体をなす完結した行為の模倣」であると定義して、模倣は「筋の組み立て」によって可能になると指摘していました。

筋とは「筋書き」のことで、ストーリーの流れを指す言葉です。物語の時間的経過と言ってもいいですね。

この筋=時間的経過を、アリストテレスは空間的な大きさ・長さで捉えていました。筋には一定の「長さ」が必要である、と。

私たちも時間のことを「長い・短い」と言いますし、アリストテレスの発言は至極真っ当であるかのように聞こえます。

この当たり前の時間感覚に疑義を唱えたのが、「教父」として有名なアウグスティヌスです。

なぜアウグスティヌスは、時間を「長さ」として捉えることを否定したのか。それは、時間に「長さ」という空間性を認める場合、「過去」・「現在」・「未来」という3つの時間の実在を認めることになってしまうからです。

「現在」は「今あるもの」なので問題ありませんが、「過去」は「すでに過ぎ去ったもの」ですし、「未来」は「未だ来ていないもの」です。従って、過去と未来は存在していません。

となると、実際に存在しているのは「現在」だけで、その「現在」の中に

- 現在

- 現在の場に想起された過去

- 現在の場で予見された未来

の3つの時制があることになります。要するに、「現在」という1つの場所に過去・現在・未来という3つの時制が認識されているというわけです。

アウグスティヌス曰く、「現在」の認識は「注意」で、「過去」の認識は「記憶」、「未来」の認識は「期待」になります。

注意・記憶・期待の認識は、それぞれ現在という場所において行われ、いかなる場合でも期待→注意→記憶という順番になります。例えば「ピーポーピーポー」という音を聞いたら、私たちは「救急車が来る」と期待し、実際にやってきた救急車に注意を向け、救急車が走り去ったら「救急車が来た」と記憶を残しますよね。

芸術の「筋」にも同様の流れが生まれます。芸術の作者も鑑賞者も、物語の構造に従って、次の来る場面を期待し、実際に来た場面に注意を傾け、その場面を記憶に残します。

期待・注意・記憶という流れは空間的に実在するわけではなく、私たち個々人の精神に宿る観念的な流れである。この事実に気づいたアウグスティヌスは、時間を空間的に捉える風潮に異議を唱え、「現在」という唯一の実在に3つの時制が保存されていると主張しました。

アウグスティヌスの時間論はその後も幅広く継承され、ベルクソンなどの現代思想にも影響を与えていきますが、それはまた別の話……。

アリストテレス批判②:トマス・アクィナスの創造論

私たちはよく、芸術家のことを「ゼロから創造する人」という意味を込めて「クリエイター」と呼びますよね。

しかし、私たち人間に「ゼロからの創造」なんて可能なのでしょうか。

この問題を、アリストテレス哲学に依拠して論じたのが、中世最大の哲学者トマス・アクィナスです。

アクィナスが思想上の基盤としていた考え方は、アリストテレスの「四原因説」です。

(「四原因説って何?」と思った方は、以下の記事をご覧ください)

アリストテレスの思想についてわかりやすく!形而上学から政治学・詩学まで

あらゆる事物は質料因・形相因・作動因・目的因という4つの原因によって制作されているが、「ゼロからの創造」を行う場合、この四原因全てが制作者に内在しなければならない。仮に四原因のいずれかが制作者の外部にある場合、「ゼロからの」創造にはならないからである。

人間による制作は、四原因のいずれかに外部要因を持つ。「ゼロからの創造」が可能なのは、この世界を創造した神のみである。人間に「ゼロからの創造」は不可能である。

……という形で、トマス・アクィナスは人間による「ゼロからの創造」の可能性を否定しました。アクィナスにとって、芸術家は「クリエイター」ではなかったわけですね。

アウグスティヌスとアクィナスによるアリストテレス批判

以上見てきたように、アウグスティヌスの時間論はアリストテレス詩学の批判として、アクィナスの創造論はアリストテレス制作論の徹底として機能しています。

プラトン・アリストテレスから、プロティノス・アウグスティヌス・アクィナスへ__古代から中世へ営営と継承されてきた美学/芸術論は、その後の18世紀ドイツで大きな転換点を迎えます。

というわけで、新時代の美学を開拓したカントの理論を見ていくことにしましょう。

美学の歴史④:バウムガルテンとカント

現在当たり前に使われている「美学」という言葉は、18世紀ドイツの哲学者バウムガルテンによって創設され、その後カントによって体系化されました。

美学という言葉がどのように作られ、どのように意味をなしたのか。バウムガルテンとカントの思想を考察しつつ、「美学」の歴史を振り返ってみましょう。

バウムガルテンの「美学」

プラトンは、私たちの認識能力を「可知的なもの」(感性)と「可感的なもの」(知性)の2種類に分け、「可感的なもの」は「可知的なもの」よりも程度が低いと考えていました。感性は知性と違って、真理に到達する力を持たないとされていたからです。

真理を導かない感性は、長い間仕組みが考察されずに放置されていました。この現状を憂いて、感性を学術的・哲学的に考察しようとしたのがバウムガルテンであり、「感性的な認識の学問」としての「美学」だったのです。

(バウムガルテンについては、以下の記事も併せてご覧ください)

<他者>へ向かう美学:第一回「レヴィナスとカントの美学的比較」

バウムガルテンは、感性的な認識の代表例として芸術作品の価値判断を取り上げ、私たちが芸術作品を鑑賞するときの認識について考察しました。

このバウムガルテンの考察では、ライプニッツによる認識の三分類が採択されていました。ライプニッツによる認識の三分類は以下の通りです。

- 明晰な認識

- 判明な認識

- 渾然な認識

- 不明な認識

言葉だけでは意味がわからないので、一つずつ解説していきましょう。

不明な認識とは、概念が表象している対象を捉えられないような認識を指します。「なんかうまく言えないけど、あるじゃんほら、アレ」というような、曖昧な認識のことですね。

一方で明晰な認識とは、概念が表象する対象を明確に捉えられるような認識のことです。「赤いもの」と言われれば、リンゴやトマトを思い浮かべられますよね。こういう明確で判然とした認識のことを「明晰な認識」と言います。

「明晰な認識」は、さらに「判明な認識」と「渾然な認識」に分かれます。

判明な認識とは、概念の指示対象を他の対象から明確に区別する上で、必要十分な概念的根拠を提示できる認識のことです。

例えば、「昆虫」という概念は、「脚が6本ある節足動物で……」というように、昆虫を規定する特徴を概念的に提示できますよね。従って、「昆虫」に対する認識は「判明な認識」になります。

一方で渾然な認識とは、概念の指示対象を他の対象から区別する上で十分な概念的根拠を提示できない認識を指します。

例えば「『赤いもの』という概念を説明せよ」と言われると、私たちはリンゴやトマトを出してきて「これが赤いものです」と説明するでしょう。

しかし、「では赤いものの特徴を概念的に説明してください」と言われたらどうでしょう?「赤いものは、赤い」という説明しか、私たちにはできないのではないでしょうか?

このように、指示対象と他の対象との違いを概念的に提示できないような認識を「渾然な認識」と言います。

バウムガルテン曰く、芸術家の作品の判断は「渾然な認識」です。

審美眼のある人は芸術作品の良し悪しを正しく判断できるにもかかわらず、その理由を概念的に示すことができない(美しいと感じた理由を説明するのはできても、美しいという感覚を理論立てて説明することはできない)。芸術作品の認識は、概念的な知性以前の、もっと直接的な認識に支えられている__。

概念以前の直接的な認識は、私たちの快の感性に直接働き、私たちに「美」を感じさせる。ゆえに、渾然な認識は美へと直接つながる……とバウムガルテンは考えました。私たちの日常的・意識的な知性の根源にある無意識的認識に、美的感性の根源がある、というわけですね。

カントの技術論・芸術論

バウムガルテンが『形而上学』という著作の中で美学について説いてから33年後の1790年、近代哲学の王たるカントは、自身の美学/芸術論を『判断力批判』という著作にまとめました。

カント美学の特徴は、芸術を技術論の中で考察している点にあります。カントの母語であるドイツ語で、「技術」は “Kunst” 、「芸術」は “schöne Kunst” (=美しい技術)と表現されることに由来する考察方法ですね。

技術は、どんな場合に「美しい技術=芸術」となるのか。この問題を分析するために、カントは技術を「機械的技術」・「快適な技術」・「芸術」の3つに分けて考えました。

機械的技術とは、ある客観的な目的を満たすためだけに事物を制作する技術のことです。

例えば、シリコンなどを原料として半導体を作る技術は機械的技術と言えますね。

これに対して、主観的な感情を刺激することだけを目的として制作する技術を「快適な技術」と言います。

今私たちの目の前に、とても写実的に描かれた子犬の絵があるとしましょう。この絵は、わんちゃんが好きな私たちを喜ばせるのを目的に制作されているので、「快適な技術」の所産になりますね。

「ん?絵だから芸術にはならないの?」と思った方、鋭いですね。そう、実はカントは、「芸術になる絵」と「芸術にならない絵」を峻別して考えていたのです。

先程のわんちゃんの絵のように、単純に私たちの主観的な感情を刺激するだけの絵は芸術作品にはなりません。カント曰く、感情に刺激を与えつつも、私たちの概念的知性をも刺激する作品こそ「芸術作品」になるのです。

写実的なわんちゃんの絵を見たとき、私たちはその絵が描く対象を「犬」として疑いませんでした。

例えばこのわんちゃんが、どことなく人間の顔を思わせる風貌の犬だったらどうでしょうか。「あれ?わんちゃんってどんな顔してたっけ?」と、自分が持っている「犬」の概念に疑いをかけるようになるのではないでしょうか。

このように、感情を刺激するだけでなく、私たちの知性にも何らかの影響を与えるような技術こそ「芸術」と呼ばれるべきだ、とカントは考えました。

単純に客観的な目的を満たすだけの機械的技術ではなく、かといって主観的な目的(感情の刺激)だけを満たす快適な技術でもない。客観・主観の双方の目的を満たす技術。それこそ芸術である、というわけですね(以下の表を参照のこと)。

| 技術の分類 | 客観的目的(知性の刺激) | 主観的目的(感情の刺激) |

| 機械的技術 | ◯ | × |

| 快適な技術 | × | ◯ |

| 芸術 | ◯ | ◯ |

美学の歴史⑤:シェリング・ヘーゲル

1790年にカントが『判断力批判』を出版して以来、哲学の一分野としての美学の研究は加速度的に進展していくことになります。

ここでは、カント以降の重要な美学研究者としてシェリング・ヘーゲルの2人を挙げて、それぞれの美学の特徴を紹介します。

カント以後、美学がどのように変遷していったのか、今一度確認してみましょう。

シェリングの美学

カントに続く重要な美学研究者として、シェリングは外せません。カントが創始した「ドイツ観念論」という思想流派の中核を担う4人(カント・フィヒテ・シェリング・ヘーゲル)の1人だからです。

シェリングは、美学をどのように規定したのか__この問いを探るために、まずはシェリングによる「知」の規定を整理しましょう。

シェリングは、「知」を「人間の知」と「自然の知」の2つに分けました。

自然は合理的に動いていますが、自然自体に人間のような知性があって動いているわけではありません。もう少し具体的に言えば、自然は自分の行動に計画を立てて実行したり、自分が持っている概念に沿って行動したりしているわけではありません。

一方で、人間の行動には知性が介在しています。人間は自分の行動に計画を立てられますし、概念を軸として行動できますよね。

自然と人間との間にあるこの本質的な違いこそ、「反省」であるとシェリングは指摘しています。

自然の行為には反省がなく、ただあるがままに行動する。だから、概念や計画が行動に関与しない。一方で人間の行為には反省が介在し、行動に対するフィードバックとして概念や計画が機能する。単純にあるがまま行動するのではなく、概念や計画に沿って行動できる。ゆえに、人間の知は自然の知から区別される、というわけです。

人間の知の本質は反省にある。だとすると、最も根源的な反省=最も根源的な知とは何でしょう?

シェリング曰く、最も根源的な反省とは自分自身に対する反省になります。

自然の産物としての自分は、それ自体無反省に、あるがままに行動します。しかし人間としての自分は、自然の産物としての自分を反省し、己の行動を顧みて、然るべき計画と概念を軸として行動できます。

自然の産物としての自分をどのように反省し、どのように行動するか。その答えが、自己表現としての芸術に現れる。シェリングはこのように考えました。

芸術とは、自然としての自分を、人間としての自分が反省する自己表現的行為だというわけですね。

ヘーゲルの美学

カント・シェリングから継承されたドイツ観念論を語る上で、あと1人外せない哲学者がいます。「弁証法」を哲学の世界に確立させた思想家、ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルです。

ヘーゲルの美学はシェリングの美学の拡張版として考えられるので、シェリングと比較しながらヘーゲルの思想を追跡してみましょう。

シェリングの考える芸術の究極的な目的とは、自分自身を反省することにありました。

ヘーゲルも、「自分自身への反省」を芸術の目的の一つとして認めてはいるのですが、シェリングのように究極的な目的として位置付けてはいませんでした。

ヘーゲルにとって、「自分自身への反省」としての芸術は、芸術の3段階(以下の図を参照)の1つに過ぎなかったのです。

| 段階の名称 | 段階の概要 |

| 象徴的芸術 | 目の前の事物への単なる模写から離れ自分自身への深い反省を求める段階 |

| 古典的芸術 | 自分自身への反省を達成する段階 |

| ロマン的芸術 | 自分自身を超出して、より高次の意識形態である「神」を表現するようになる段階 |

象徴的芸術→古典的芸術→ロマン的芸術への流れは、描く対象が具体から抽象へ変化していくプロセスに対応しています。具体的な事物から自分自身の内面へ。自分自身の内面から、創造主としての神へ、と。

シェリングは「古典的芸術」を芸術の最終到達点として位置付けていましたが、ヘーゲルはその先の「ロマン的芸術」をも視野に入れていました。その点で、ヘーゲルの美学はシェリングの美学の拡張版と捉えられますね。

美学を学ぶ方法

以上、美学の概要と美学の歴史について簡単に解説してきました。

最後に、美学について勉強したい人のために、美学のオススメ入門書と、美学を学べる大学・専攻について紹介しておきます。

美学を学ぶ方法①:入門書を読む

美学のオススメ入門書は、以下の3冊です。

- 小田部胤久『美学』東京大学出版会、2020年。 (Amazonリンクはこちら)

- 小田部胤久『西洋美学史』東京大学出版会、2009年。 (Amazonリンクはこちら)

- ロバート・ステッカー『分析美学入門』森功次訳、勁草書房、2013年。 (Amazonリンクはこちら)

小田部胤久の『美学』は、カントの『判断力批判』の網羅的な解説書です。10章に分けて解説されているので、難解で複雑なカントの議論をスモールステップで理解できるようになっています。カントの美学につまづいた経験のある人にオススメです!

小田部胤久のもう一つの美学入門書『西洋美学史』は、古代ギリシアのプラトンから20世紀後半に至るまでの美学の歴史を詳細にまとめた解説書です。この記事を執筆する際にもかなり参考にしました。

単純に各哲学者の思想を連ねるだけではなく、それぞれの思想の関連点を詳しく説明しているので、美学の歴史を一本の糸にまとめて整理できます。美学史に興味のある方は必見です。

最後の一冊は、ロバート・ステッカーの『分析美学入門』です。小田部の書籍が美学の歴史に沿った内容になっているのに対して、ステッカーの『分析美学入門』は美学における諸問題を一つずつ解説していく書籍になっています。歴史に興味のない方は、『分析美学入門』から読んでみるといいかもしれません。

美学を学ぶ方法②:大学で学ぶ

お次は、大学で美学を学びたい人にオススメの学部・専攻を3つご紹介します。

美学を学べる大学は全国津々浦々たくさんありますが、その中から代表して以下の3つの大学・専攻をご紹介します。

- 東京大学美学芸術学研究室

- 京都大学美学美術史専修課程

- 慶應義塾大学美学美術史専攻

東大の美学研究室には、美学の入門書でも紹介した小田部胤久が在籍しています。西洋の伝統的な美学を学べるのはもちろん、分析美学や感性の美学といった先進的な分野も学べるのが特徴です。

東大と双璧をなす京大美学美術史専修課程は、日本美術・芸術に強いことで有名です。日本仏教美術の大家である根立研介がいるので、日本の美学を研究したい人は京大に行ってみてもいいですね。

私学の雄、慶應の美学美術史専攻では、いわゆる「美学」・「美術史」だけでなく、アーツマネジメント(芸術組織のマネジメント)や美術館学など、芸術の運営側についても学べます。将来学芸員になりたい人や、美術館に就職したい人は慶應美学美術史専攻の門を叩いてみてはいかがでしょうか?

おわりに:美学の世界は奥深い

いかがでしたか?

この記事では、美学の定義・美学の歴史・美学を学ぶ方法についてかなり詳細に解説してきました。

この記事を読んで「美学って難解だなあ」と思った方もいるかもしれませんが、この記事で紹介した内容は実は氷山の一角に過ぎません。

興味のある人は、本を読んだり研究室に訪問したりして、自分なりに美学への見識を深めていってくださいね。

それでは!!