目次

はじめに:美学に対する問題意識

美学という言葉

「美学」という言葉を聞いて、読者のみなさんはどのようなイメージを思い浮かべるだろうか。

難解な芸術作品に対する批評?「美しさとは何か」を問う抽象的な学問?美しさの認識方法についての学問?

読者のみなさんが思い浮かべたイメージは、おそらくいずれも正しい。その上で、「美学」という言葉が今日持っている意味を説明するなら、大別して2通りの説明方法がある。

- 美しさを捉える感性についての学

- 感性の表出としての芸術についての学

要するに、美学とは感性と芸術を扱う学だということである。みなさんの美学に対するイメージとも、概ね合致するだろう。

美学に対する偏見

では次の質問に移る……みなさんは、美学を重要な学問だと思っているだろうか。

もう少しいやらしく質問してみよう。美学と自然科学、どちらが重要だろうか。

読者のみなさんは違うだろうが、この国で政治を行っている人々の多くは、自然科学の方が美学より重要だと考えている。

理由はこうだ。「自然科学は役に立つが、美学は役に立たない」

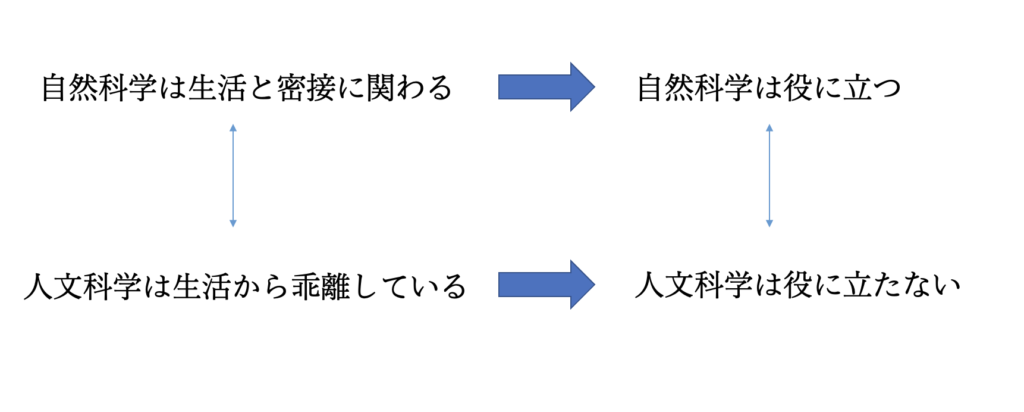

古くから信じられている、この「役に立つ自然科学 v.s. 役に立たない人文科学(美学など)」の図式の背景には、

「美学をはじめとする人文科学が私たちの生活にとって余剰である」

という価値観がある。自然科学は生活と密接に結びついているが、人文科学は生活から乖離している、というわけだ。

この価値観を無意識に信じている人にとって、美学は私たちの生活から最も遠く離れた学問になるだろう。美学(そして感性や芸術)など、なんの役にも立たない学問だと、残念ながら多くの人が信じている。

私たちの生活を支える学問としての美学

だが、本当にそうだろうか。美学が生活から乖離して見えるのは私たちの知性の欠如ゆえであって、美学は実は私たちの生活の基盤を捉える「役に立つ」学問なのではないだろうか。

私たちの生活の根底を捉える学として美学を打ち立てるのは、何も突飛なアイデアではない。三批判書(『純粋理性批判』・『実践理性批判』・『判断力批判』)で有名なカント以後、多くの美学研究者が、生活の根底をなす学問として美学を研究してきた。

カントの後に現れた美学研究者の中で、とりわけ異彩を放つ重要な研究者が一人いる。20世紀フランスの哲学者、エマニュエル=レヴィナスである。

このサイトでも何度か取り上げてきた(以下の記事を参照)が、彼の美学の重要性は<他者>との関連性にある。

美学が感性を扱う以上、どうしても話が内在的な意識に閉じてしまう傾向が強い。それゆえ、美学は主観から逃れられない矮小な学問とみなされる場合も多い。

このような美学の傾向に反して、レヴィナスの美学は<他者>を目指す。主観に閉じることなく、レヴィナスの美学は主観の外部にある<他者>との関係——倫理的関係——を切り開いていく。

<他者>との関係を切り開くレヴィナスの美学の真価を見定められれば、私たちは「役に立つ」(=生活と密接に関わる)学問として美学を打ち立てられるだけでなく、美学の射程を倫理学にまで広げて考えることができる。

<他者>に不寛容な現代社会を分析する上で倫理学の深化は不可欠だが、レヴィナスの美学は今後の倫理学の発展にも十分寄与する可能性を持っている。

以上のような重要性を持つレヴィナスの美学を、このサイトでは「<他者>へ向かう美学」と呼び、連載形式で議論を展開していく。大まかな連載予定は、以下の通りになっている。

「<他者>へ向かう美学」シリーズの構成と第1回の概要

「<他者>へ向かう美学」シリーズの構成

- 第1回(今回):レヴィナスとカントの美学的比較

- 第2回:レヴィナスと芸術=悲劇論

- 第3回:悲劇が示す2つの欠如——イリヤと死

- 第4回:美学から倫理学へ

- 第5回:レヴィナスの美学の総括——女性論へ向けて

連載初回である今回は、レヴィナスの美学が持っている可能性を示すために、美学理論のパイオニアの一人であるカントとレヴィナスとの思想的な比較を行う。

カントやレヴィナスの著作に触れた経験がない人向けに、専門用語を少なくして説明するので、どうぞ肩の力を抜いて読んでいただきたい。

「<他者>へ向かう美学」第1回の概要

はじめに、今回の「レヴィナスとカントの美学的比較」の概要を示しておく。

美学とは感性についての学だが、カントの美学は論理的な形式の中で展開されている。一方、レヴィナスの美学は論理的な形式の外部から到来する<他者>についての学である(あるいは、<他者>との関係を描く学である)。

当然、この概要だけで「なるほど、そうか」と思う人はいないだろう。この概要に目を通したみなさんは、以下のような点を疑問に思ったはずである。

- 美学とは感性についての学なのか?

- カントの美学とは?

- レヴィナスの美学とは?

よく見かける高圧的な教師と違って、私は「いいから覚えなさい!」と言うことはしない。どれだけ小さな疑問にも誠実に対処するのが、哲学者としてあるべき姿だと信じているからである。

そこで以下では、この3点の疑問を順番に答えていくことにする。どうぞ、自分の中の疑問に寄り添いながら読み進めてもらいたい。

美学とは感性についての学なのか?

美学という言葉の意味

「はじめに」で私は、「美学」という言葉が今日持っている意味を以下の通り2つ挙げた。

- 美しさを捉える感性についての学

- 感性の表出としての芸術についての学

しかし実際のところ、2つ目の「感性の表出としての芸術についての学」として美学は後から付加された意味であり、美学という言葉の本源的な意味は「美しさを捉える感性についての学」である。

なぜそう言えるか?__その答えは「美学」という言葉の起源を辿っていくと見えてくる。

美学という言葉の起源

歴史上初めて「美学」という言葉を使ったのは、アレクサンダー・ゴットリープ・バウムガルテンという18世紀ドイツの哲学者である。

研究者以外にはあまり知られていないバウムガルテンは、1750年に発行された主著『美学』の中で、美学を以下のように定義した。

「美学は、感性的認識の学である」(『美学』松尾大訳、講談社、2016年、p.22)

美学と感性。日本語にすると類似点が見つけにくいが、英語(あるいは他のヨーロッパ諸言語)にすると、両者が本質的に同一であることを一発で見抜ける。

- 美学 …… aesthetics

- 感性的な …… aesthetic

ご覧の通り、「美学」と「感性的な」は殆ど同じ単語である。そもそも「美学」が「感性的な」という形容詞からバウムガルテンが作った言葉なのだから、似ているのは当たり前である。

したがって、「美学は感性的認識の学である」という定義は、「美学」という言葉の言い換えになっていると言える。美学の規定として、これ以上簡潔でわかりやすい説明はないだろう。

カントの美学

カントの美学①:『純粋理性批判』と『判断力批判』との間で

「美学」という言葉の説明をしたところで、2点目の疑問を解いていこう。カントの美学とは、一体何なのか。

この疑問に答えるのは、実は結構難しい。トロント大学の研究者サドラーが既に指摘している通り、カントの美学に対する態度は矛盾を孕んでいるからである。

有名な「三批判書」の一つ、『純粋理性批判』の中でカントは、あらゆる感覚を条件付け、時空間に対する根幹的な分析に関わるものとして「感性的なもの」を定義していた(『純粋理性批判』篠田英雄訳、p86)。

美学が感性についての学なのであれば、カントの美学はこの超越論的な感性について論じなければならないはずである。

ところが、同じ「三批判書」に含まれる『判断力批判』でカントは、専ら芸術作品のあり方について論じている。『判断力批判』の大きなテーマは美学なのに、そこではもはや超越論的な感性の働きは論じられなくなるのである(Sadler, p.2)。

美学の本源的な意味に立ち返れば、カントの「美学」は『純粋理性批判』でのみ論じられていることになる。『判断力批判』では、感性の純粋な働きが論じられなくなるからである。

というわけで、カントの美学について知るために、『純粋理性批判』Ⅰ・第一部門「先験的感性論」の記述を見ていくことにしよう。

カントの美学②:先験的感性論

『純粋理性批判』Ⅰ・第一部門「先験的感性論」緒言によれば、ある対象が私たちに直接与えられる方法を直観といい、直観の働き(対象から触発される形で表象を受け取る能力)を感性という(『純粋理性批判』、p.86)。

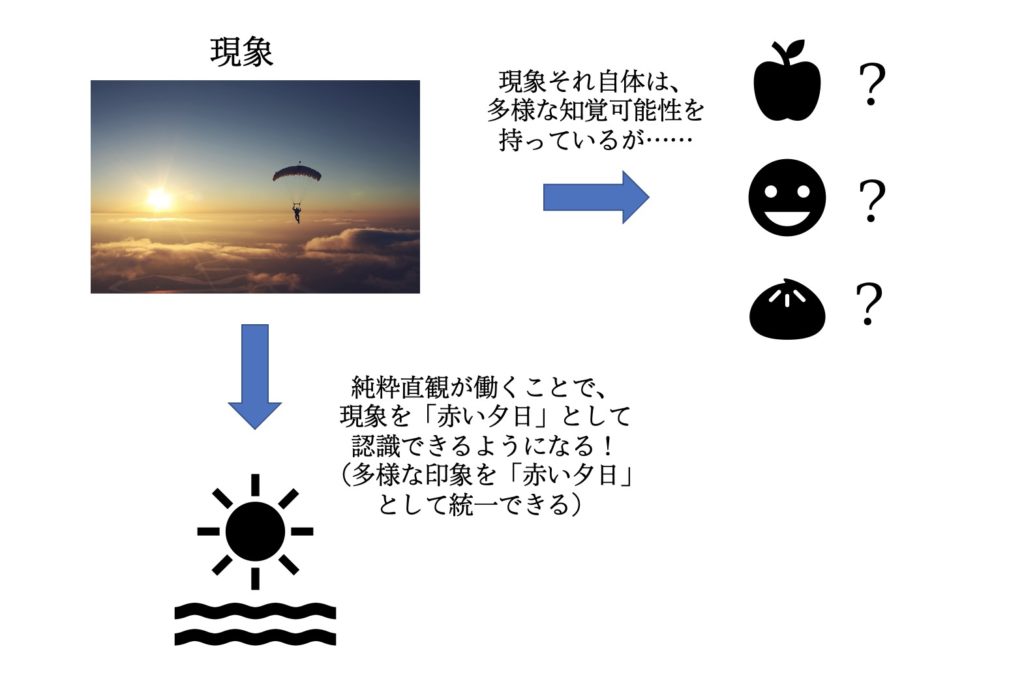

感覚を介して対象に関係するような直観は「経験的直観」と呼ばれ、経験的直観のまだ規定されていない対象を「現象」と呼ぶ。現象として多様な内容を持つ対象が、<私>と一つの関係を結ぶためには、その関係を構築するための形式が先験的に定まっていなければならない。この先験的な形式を「純粋形式」と呼ぶ(同、p.87)。

感性における純粋形式は「純粋直観」と呼ばれ、私たちの心のうちに先験的に働いている(同、p.87)。純粋直観によって私たちは、現象として雑多な要素を持っている対象を、例えば「赤い夕日」として(=1つの統一体として)知覚しうる。

この純粋直観=純粋形式が「時間」と「空間」である(同、p.89)。「時間」と「空間」によって、私たちは意識に上ってくる対象を知覚していると、カントは指摘している。

カントの美学③:純粋直観としての「時間」と「空間」

純粋直観としての「時間」

ここでいう「時間」とは、心の内的な状態を経験的に直観する(知覚する)ための必要条件である。

心の内的な状態は、何らかの持続として規定されなければならない。「私は怒っている」という状態が成立するためには、ある時刻からある時刻まで、憤怒の感情が持続している必要がある。

持続は「時刻」という点だけでは成り立たない。点としての「時刻」を線形につなぐ「時間」があって、初めて持続が成立する。心の内的状態という持続も、「時間」なしにはありえない。

純粋直観としての「空間」

では「空間」はどうか。カントによれば、「空間」は外的対象の性質の捕捉を可能にする。

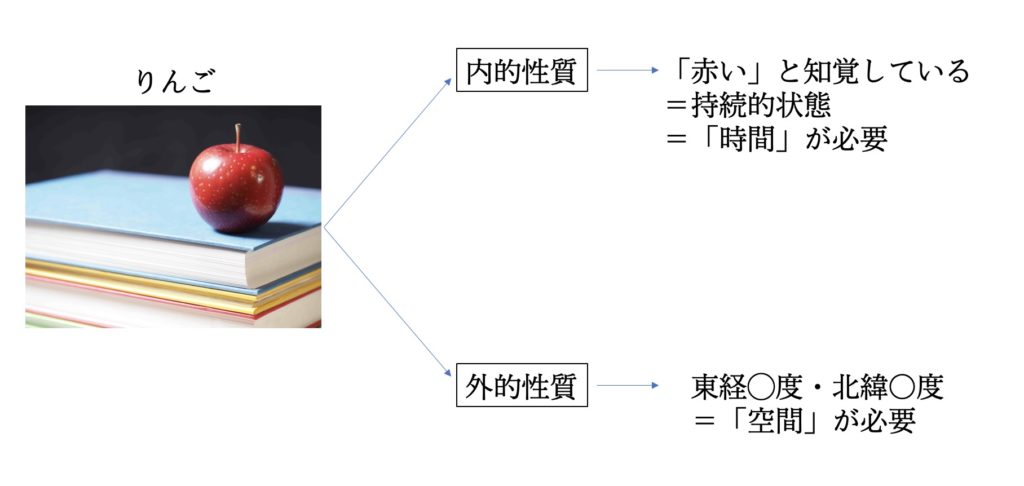

例えば、目の前にリンゴがあるとしよう。このリンゴの客観的な(外的な、<私>の意識に左右されない)性質を捉える上で必要なのは、空間(三次元)座標系である。三次元座標系があれば、リンゴの大きさと位置を記述することができる。

カントは、例えばリンゴの色をリンゴ自体に内在する客観的性質ではなく、<私>の意識によって規定される主観的性質と捉えていたので、色や感触・匂いなど知覚によって規定される性質は外的性質ではなく、内的性質として扱っていた。だから、リンゴの外的性質を捉える上では、結局「空間」だけで十分だったのである。

内的性質を規定する「時間」と外的性質を規定する「空間」

……やや複雑になってきたので、ここで話をまとめよう。

目の前にリンゴがある。リンゴの性質は、<私>の意識によってのみ捉えられる内的性質と、<私>と関係なく捉えられる(しかし<私>の意識も捉えられる)外的性質に分類できる。

リンゴの内的性質(赤い、冷たい、いい匂い)は、何らかの状態として規定される。

「リンゴは赤い」という命題は、カントに言わせれば「<私>は『リンゴが赤い』と知覚している」という命題に還元される。「知覚した」ではなく「知覚している」というのがポイントである。<私>の意識が捉える内的性質は、「時刻」で表現できる出来事ではなく、「時間」で表現されるべき持続的状態なのである。

「時間」によって、心が捉えるリンゴの内的性質を記述できた。残すはリンゴの外的性質だが、外的性質に相当する大きさ・形状・位置はいずれも「空間」座標系があれば記述できる。

以上から、私たちの感性の働きを可能にする純粋形式が「時間」と「空間」になるのである。

レヴィナスの美学

カントにとって感性の働きは、先験的(超越論的)な形式に依存している。

しかしレヴィナスにとってはそうではない__レヴィナスは感性の働きの根源を、論理的な形式の外部から到来する<他者>に求めている。

では、論理的な形式の外部から<他者>が到来するとは、一体何事なのだろうか?

この問いについて答えるためには、レヴィナスの議論の土台である「現象学」について分析しなければならない。

レヴィナスの美学①:フッサールとレヴィナスの現象学的差異

レヴィナスは、主著『全体性と無限』序文で、自身の議論は「現象学的方法に全面的に依拠」していると語っている(Levinas, p.14)。

現象学的方法とは、レヴィナスが考案した哲学の方法論ではない。現象学は、19世紀オーストリアの哲学者ブレンターノのアイデアをもとに、19世紀ドイツの哲学者フッサールが体系化した哲学の方法論である。

(フッサールの現象学はヘーゲルにも影響を受けているし、その後すぐにハイデガーによって批判されることになるが、その経緯については深追いしないことにする)

ややこしいことに、レヴィナスはフッサールが体系化した現象学に全面的に依拠しているわけではない。基本的な姿勢はフッサールから継承しつつも、レヴィナスの現象学はフッサールとは別の方面へ展開されている(石井、p2)。

だから、レヴィナスの言う「現象学的方法」を理解するためには、まずフッサールの現象学を把握した上で、レヴィナス独自の現象学のあり方に迫る必要がある。

面倒くさい道筋になるが、フッサールとレヴィナスの現象学を少しずつ見ていくことにしよう。

レヴィナスの美学②:フッサールの現象学

フッサールの現象学の概要

現象学とは、哲学の思考の方法論である。哲学は真理を追求する学問であり、フッサールの現象学は以下のような方法を取って真理に至ろうとする(『デカルト的省察』・『現象学の理念』などを参照せよ)。

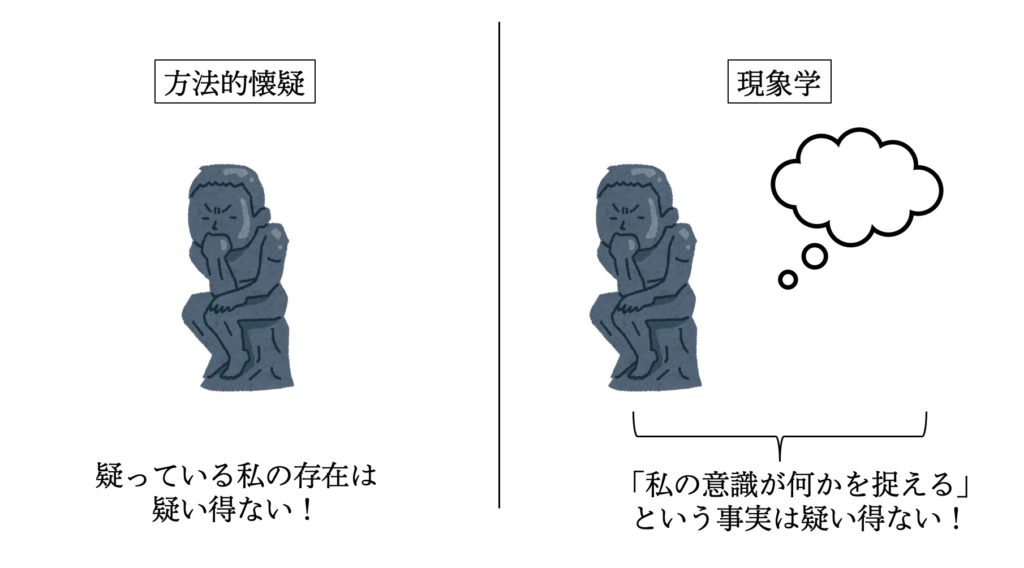

- 主観と客観がある、という思い込みを一旦保留する(正しいかどうか判断するのをやめる)

- 判断を保留した結果残るのは、「意識が何かを捉えている」「私たちの意識が何かを知覚・判断している」という事実だけである。この事実は、決して疑えない(疑おうとしたら、「私たちの意識が何かを疑っている」という事実の正しさを認めることになり、結局元の命題の正しさをも認めなければならなくなる)。

- 私たちの意識には何かが現れていて、私たちは意識の中でその現れを知覚し、判断している。この事実から出発して、真理を目指す。

要するに、主観/客観という図式を一旦棄却して、「意識の中に何かが『現れている』」という絶対的な事実に立脚して本質を目指そう!というのが現象学の本懐である。

これだけ聞いても今ひとつピンとこないかもしれないので、有名な他の哲学手法と現象学との違いを説明しておこう。

デカルトの方法的懐疑と現象学との違い

デカルトの方法的懐疑とは、「この世のあらゆる存在の実在を疑ったとしても、疑っている私自身は疑えない」という命題に依拠して真理を目指す営みである。

「私の意識が何かを捉える」という事実に立脚する現象学とは違って、方法的懐疑では「疑っている私」の存在が哲学の基礎に据えられている。事実に立脚する現象学と、存在に立脚する方法的懐疑。両者は似ているようで、本質的には全く別の哲学手法なのである。

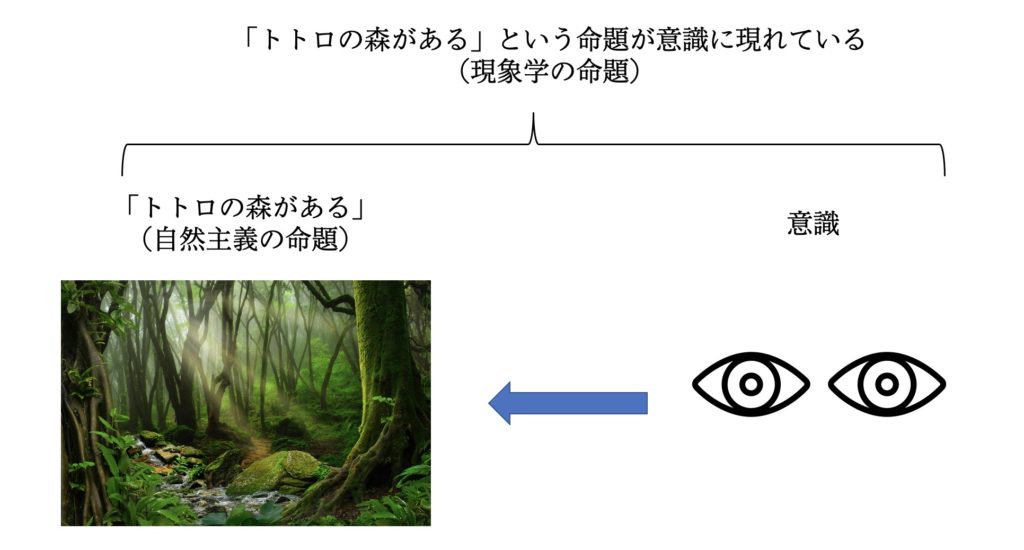

自然主義と現象学との違い

自然主義とは、自然科学によって捉えられる対象のみが真実であると考え、形而上学的な命題を棄却する立場である。

自然主義が正しいと判断する命題は、現象学が正しいと判断する命題に包括されている。以下の例を見てほしい。

- 自然主義的な命題:埼玉県所沢市にはトトロの森がある。

- 現象学的な命題:「埼玉県所沢市にはトトロの森がある」という命題が意識に現れ、その現れに対して何らかの知覚・判断が行われている。

自然主義的な命題は、現象学においては一つの対象として扱われる。現象学は、どんな命題であれ、その命題が意識に現れているという事実に依拠するからである。

主観主義と現象学との違い

主観主義とは、普遍的真理の存在を否定し、真理は主観の数だけ存在すると考える相対主義的思想である。世界史に通じている人は、古代ギリシアのプロタゴラスを想起してほしい。

主観主義が普遍的真理の存在を否定するのに対して、現象学は普遍的真理を否定しない。現象学が内在的意識の知覚(意識が何かを捉えている、という事実)に立脚するのは、その絶対的事実に立脚しなければ普遍的真理を探究できないからである。

ひたすら内在(主観)にとどまる主観主義とは違って、現象学は内在(意識)から普遍を目指す。だからこそ、現象学は哲学的手法として優秀なのである。

レヴィナスの美学③:レヴィナスの現象学

ここまで、フッサールが体系化した現象学の概要と、その他の哲学的手法との違いを説明してきた。以上の内容を踏まえて、レヴィナス独自の現象学について解説する。

現れざるものの現象学

フッサールは「意識が何かの対象について知覚・判断している」という事実を絶対的所与として自明視していたが、レヴィナスの現象学はこの絶対的所与の成立条件に踏み込んでいる。

石井が述べている通り、私たちが朝日の赤さを知覚する場合、フッサールの現象学では「意識の中に朝日という対象が現れ、その朝日を『赤さ』として知覚している」と記述される。ここで重要なのは、「朝日」という認識対象が先に来て、「赤さ」というその対象の性質が後に来ることである。フッサールの現象学によれば、「赤さ」という質はあくまで意識の上で把握されている。

一方、レヴィナスの現象学によれば、「赤さ」という質は意識によって把握される前に、身体的な感性によって経験されている(石井、pp.15-16)。

「赤さ」は「赤さ」と命名される以前に、「赤さ」と呼ばれる何かを身体が感受している。この感受の経験によって、意識が「赤い朝日」を認識できるようになる。

つまり、この「赤さ」の身体的感受の経験こそ、フッサール現象学が前提とする意識の働きの成立条件になるのである__身体的感受の経験は、意識に現象して来ないが、意識の前提になっている。レヴィナスの現象学はこの身体的感受の経験をも射程に含んでいるので、ハイデガーは彼の現象学を「現れざるものの現象学」と呼んでいる (Heidegger,S.399)。

「意識が何かを捉えている」。現象学が前提にするこの事実は、身体的な感性の働きによって可能になっているのである。

結論と展望:レヴィナスとカントの美学的比較

この記事では、レヴィナスの美学が持っている可能性を示すために、美学理論のパイオニアの一人であるカントとレヴィナスとの思想的な比較を行った。

カントとレヴィナスの美学的な立場の違いは、以下のように要約できる。

- カントの美学:意識の働きの前提として、先験的(超越論的)な感性=純粋直観を打ち立てている

- レヴィナスの美学:意識の働きの前提として、身体的な=後験的な感性を打ち立てている

カントの言う先験性=超越論性とは、詰まるところ論理性である。従って、カントにとっての感性は論理性の内側に閉じている。

一方でレヴィナスの感性は、論理性とは関係のない身体性に帰属している。この身体的な感性は、自閉的な自我意識の外側から到来する<他者>との関係を切り開きうる。純粋に身体的な感性は、感じるものと一体になることで働くからである(音楽のコンサートやライブ会場での経験をイメージしてほしい)。純粋に身体的な感性が働くとき、自我は自閉性から解放され、<他者>と一体になることができる。

では、私たちが身体的感受の経験をしているとき、<他者>と<私>はどのように関係しあっているのか。この点については、次の記事(<他者>へ向かう美学:第二回「レヴィナスの芸術=悲劇論」)で扱うことにする。

この記事で用いた参考文献

和文

- 石井雅己「『全体性と無限』における享受論の実在論的読解——レヴィナスはいかなる点で現象学的か——」『フッサール研究』通号13(2016年)、1-21頁。

- カント、イマヌエル『純粋理性批判』篠田英雄訳、岩波書店、1961年。

- ———————『判断力批判』篠田英雄訳、岩波書店、1964年。

- フッサール、エトムント『デカルト的省察』浜渦辰二訳、岩波書店、2001年。

- ———————『現象学の理念』立松弘孝訳、みすず書房、2000年。

- バウムガルテン、アレクサンダー・ゴットリープ『美学』松尾大訳、講談社、2016年。

欧文

- Heidegger, Martin. Gesamtausgabe, Bd.15: Seminare (1951-1973). Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1986.

- Sadler,Cole Wesley. The Aesthetic versus Aesthetics: Emmanuel Levinas’ Critique of Mediation. ProQuest Dissertations Publishing, 2019.

- Levinas, Emmanuel. Totalité et infini: essai sur l’extériorité. Livre de Poche, 1990.

ピンバック: 美学について〜美学の定義・歴史・学ぶ方法をわかりやすく〜 | オンライン図書館(哲学・文学・文化人類学)