目次

はじめに:科学哲学についてわかりやすく解説!

科学哲学は、文学部の哲学コースだけでなく、理学部の基礎科学の分野でも広く学ばれている「文理の境界を超越した哲学」です。

しかしながらこの科学哲学についての情報は、ネット上にはほとんどないのが現状です。

そこでこの記事では、「科学哲学に興味があるけど、本読んでみるのはちょっとな……」と思っているみなさんのために、科学哲学の特徴・主要な思想や哲学者・歴史・おすすめ本などについてわかりやすく解説します!

記事の最後には「科学哲学のまとめ」という項も用意していますので、読んだ後の理解の確認にご利用ください。

それでは、早速始めましょう〜。

科学哲学とは?

まずは、「科学哲学とはなんぞや?」というみなさんの疑問に対して簡潔に答えることにしましょう。

哲学者・哲学史家の野家啓一氏は、著書の『科学哲学への招待』の中で、狭義の科学哲学について以下のように説明しています。

「科学哲学とは、歴史哲学や社会哲学と並ぶ哲学の一分野であり、科学という知的活動を対象とした哲学的考察のことに他ならない。中でも、科学理論の経験的基盤や論理的基盤、あるいは理論転換のメカニズムなどを解明する方法論的分析がそのような名で呼ばれてきた」(p.14)

より簡単に言えば、「科学における厳密な知のあり方を分析するのが科学哲学である」ということです。

私たちは「科学者の言うことだから正しい」という考えを普通に受け入れていますが、科学者の「正しさ」はどこから来ているのでしょうか。

科学が正しいのだとすれば、「正しい知識」はどのようにして生み出されるのでしょうか。

このような問題について哲学のテクニックを使って考察するのが「科学哲学」であるというわけです。

科学哲学の歴史①:仮説演繹法、アブダクションの登場

さてここからは、科学哲学における中心的な思想について、時代順に見ていきます。

厳密な意味での科学哲学の起点をどこに据えるかは諸説あるのですが、ここでは近代科学が確立された時代(16世紀〜17世紀)を起点として考えて話を進めることにします。

帰納法と演繹法、それぞれの短所

近代科学の遥か以前、古代ギリシアの哲学者プラトンやアリストテレスが体系化した論理的推論として、「演繹」と「帰納」があります。

演繹とは、

「人間であるならば死ぬ」…①

「ソクラテスは人間である」…②

という2つの命題が正しいという条件のもとで、

「ソクラテスは死ぬ」…③

という命題を導出する推論です。簡単に言うと、「人間ならば死ぬ」という抽象的な命題から「ソクラテスは死ぬ」という具体的な命題を論理的に導出するのが演繹法であるというわけです。

演繹法の推論は、前提となる抽象的な命題が正しければ必ず正しいと言えます。

ただし、前提となる抽象的命題が扱える範囲を超えた推論はできません(例の場合、「人間の死」以外のテーマは扱えません)。

これに対して帰納は、

事例①:「カラスAは黒い」

事例②:「カラスBは黒い」

事例③:「カラスCは黒い」

・

・

・

というように、「カラスxは黒い」という具体的命題が成立する事例を無数に集めてくることによって、

「カラスは黒い」

という抽象的命題を導出する推論です。

帰納法は、演繹法と違って前提となる条件を超えた命題を帰結できます。しかし、あくまで集めてくる事例の数だけに依存する推論なので、論理的な厳密さは持っていません(例えば、10000個の「カラスxは黒い」という事例を集めた後に、「アルジェリアのカラスは白い」という事例が収集されてしまったら、「カラスは黒い」という命題は成り立たなくなります)。

このように、古典的な推論方法である演繹法と帰納法はお互いに長所と短所を持っています。この両者の長所を生かしたのが、17世紀のイギリスに当時したフランシス・ベーコンの「仮説演繹法」です。

仮説演繹法

仮説演繹法は、以下のような推論プロセスをとります。

- 観察に基づいた問題を発見する

- 問題解決のための仮説を提起する

- 仮説からテスト命題(仮説をもとに立てられる命題)を演繹する

- テスト命題の実験的検証or反証を行う

- テストの結果に基づく仮説の受容、修正、放棄を行う

(野家、pp.120-121をもとに作成)

①から②のプロセスでは、具体的な事例から抽象的な問題・仮説が導出されているので、帰納法が使われています。一方、②から③のプロセスでは、仮説からテスト命題が演繹されていますね。演繹法と帰納法をいいとこ取りしているわけです。

アブダクション

しかし仮説演繹法では、「問題を発見した後どのように仮説を作ればいいのか」という問題に答えられません。

仮説の作り方がわからなければ、新たな科学的発見は生まれません。

そこで考案されたのが、「アブダクション」です。アブダクションは「発見法」とも呼ばれ、新しい仮説を提起するための論理的手続きとして提唱されました。

アブダクションの手続きは、以下の3つのステップから構成されます。

- 予期しなかった現象Pが観測される。

- 仮説Hを真であると仮定した場合、その論理的帰結がPであるような仮説Hを立てる。

- 仮説Hを真であると仮定した実験を行う。

例えば、現在の科学技術では予測できないタイミングで、突発的に地震が発生したとします。そして、地震が発生した直前に、水族館Aからドジョウが逃げ出したとします(①予期しなかった現象Pが観測される)。

この事実から、仮説H「水族館Aからドジョウが逃げ出すならば、地震が発生する」を立てることができますね(②仮説Hを真であると仮定した場合、その論理的帰結がPであるような仮説Hを立てる)。

しかし仮説Hが真であるかどうかわからないので、ドジョウが逃げ出すタイミングと地震が発生するタイミングの一致度を計測する実験を行う必要があります(③仮説Hを真であると仮定した実験を行う)。

要は、旧来の方法では説明のつかない事象に対して適当に仮説を立て、その仮説の有効性を実験していこうというわけですね。

一見場当たり的にも見えるアブダクションですが、実際のところ科学の発見はこういう偶然的な事例の発生から生まれることもあるのです。

科学哲学の歴史②:科学の危機

17世紀頃の古典物理学の世界においては、「あらゆる事象は科学的な因果関係によって決定される」(=ラプラスの悪魔)という決定論的自然観がもてはやされていました。

しかし19世紀後半になって旧来の数学・物理学が大きな転換点を迎えると、伝統的な古典物理学の基盤は激しく動揺することになります。

数学においては、古代ギリシア以来唯一の幾何学体系だと考えられていたユークリッド幾何学が、実は数ある幾何学体系の中の一可能性に過ぎないことが明らかになりました。

また物理学においては、宇宙を満たす「エーテル」という元素の存在に立脚したニュートンの古典物理学が、エーテルを否定し「量子」の概念を導入した量子力学へと転換していきました。

数学と物理学は、ともに自然科学の基礎をなす学問です。その数学と物理学が大きな転換点を迎えたことによって、科学者たちは科学的な認識の基盤について再考する必要性に迫られるようになりました。

科学哲学の歴史③:論理学の革命、統一科学へ

19世紀後半から始まった数学の転換は、やがて数学の基礎となる論理学にも影響を与えるようになります。

論理学はアリストテレスの時代から実に2000年もの間変化しなかったのですが、19世紀に登場したフレーゲとラッセルという2人の論理学者によって、論理学は「記号論理学」という新たなフェーズへと突入しました(詳しくは以下の記事参照)。

伝統的な論理学が「記号論理学」という新たな段階に入ったことで、旧来の自然科学・人文科学の思想を全て記号論理学によって説明しようという運動(統一科学の運動)が生まれました。

「統一科学」の運動を旗揚げした「ウィーン学団」という思想サークルは、数学や物理学だけでなく、社会学や哲学といった人文知に属する学問についても、数学的(論理学的)な分析を行おうとしたのです。

結果的に統一科学の運動は失敗しましたが、彼らの試みは、やがて「パラダイム論」という科学哲学史上の革命を引き起こすことになっていきます……。

科学哲学の歴史④:反証可能性

意味の検証可能性とその限界

「統一科学」の試みを提唱した「ウィーン学団」のもう1つの功績として、「意味の検証可能性に基づく科学の定義」があります。

論理的な厳密さを重じていたウィーン学団の人々は、現在のアカデミズムには考察しても仕方のない無意味な命題で満ち溢れていると考えていました。

そこで彼らは、「経験的に意味を検証できるかどうか」という基準を用いて有意味な命題と無意味な命題を区別し、アカデミズムが考えるべき命題を選別しようとしました。

例えば、「池袋駅にいるカラスは黒い」という命題は、経験的に(観察によって)検証可能です。したがって、確実に正しいことを示すことができます。

これに対して「カラスは黒い」という命題の正しさを検証するためには、全世界のカラスを観察せねばなりません。したがって「カラスは黒い」という命題は真であるとは言えないことになります。

「……ん?」

と思った方、鋭いですね。そう、「意味の検証可能性」を用いて命題の意味を規定しようとすると、「カラスは黒い」などの科学的法則が全て「無意味」になってしまうのです。

この問題を克服する理論として提唱されたのが、「反証主義」という立場です。

反証主義の特徴

「反証主義」という立場を提唱したカール・ポパーの考えとは、「科学的に意味のある命題とは、反証できる命題である」という考えです。

例えば、「明日は雨が降るか、あるいは降らないかのいずれかである」という命題は反証できません(論理的に常に正しいからです)。

普通なら「反証できないから真である」と言えそうなところですが、よく考えてみればこの命題は実質的に無意味です。この命題は、雨が降るかどうかについて、結局何も言っていないのですから。

これに対して、「明日は朝に雨が降って、昼は晴れて、夕方から曇りになる」という命題は、例えば明日の朝晴れていれば反証できます。

重要なのは、実際に反証されるかどうかではなく、論理的に反証可能かという点です。

「明日は朝に雨が降って、昼は晴れて、夕方から曇りになる」という命題は、「明日朝」・「明日昼」・「明日夕方」という3つの時点で反証可能になります。「明日は雨が降るか、あるいは降らないかのいずれかである」という命題の反証可能性と比べると、その差は一目瞭然ですね。

ところで、「明日は雨が降るか、あるいは降らないかのいずれかである」という命題は実質的に無意味でした。ということは、反証可能性が大きくなればなるほど、実質的な意味が増していくと考えられます。

実際、「明日朝」・「明日昼」・「明日夕方」という時間分けをもっと細分化すると、反証可能性はより高まって、実質的な意味もより高まります。

科学的に意味を持つ命題は具体的でなければならない。具体的な命題は反証可能性を大きく持つ。したがって、科学的命題の意味は反証可能性によって規定される——ポパーはこのように考え、「反証主義」を提起しました。

科学哲学の歴史⑤:知識に関する全体論と決定実験の不能性

クーンは、「意味の検証可能性」に基づく科学の規定に対して「反証主義」という立場をとって批判しましたが、クーンとは別の視点から「意味の検証可能性」を批判した哲学者がいました。アメリカのプラグマティストであるクワインです。

知識に関する全体論

クワインはまず、それまで自明とされていた経験科学(物理学や社会学)と形式科学(数学や論理学)との差異が存在しないことを示しました。

数学や論理学における知は、一見していかなる経験からも独立して真であるようですが、実際のところその知識の正しさは具体的な経験によって検証されるしかない。

したがって、数学や論理学における形式知も、物理学や社会学における経験知と本質的には変わらない。クワインのこのような考え方は、「知識の全体論(ホーリズム)」と呼ばれています。

決定実験の不可能性

またクワインは、形式知と経験知が不可分であるがゆえに、意味の検証を行う実験は実質的な意味を持たないと主張しました。

例えば、「池袋駅のカラスは黒い」という命題の検証実験を行うために、ある人が池袋駅で定点観察を行ってカラスの色彩を確かめたとしましょう。

その観察者は、「1週間かけて池袋駅の全てのカラスを調査した結果、池袋駅のカラスは黒いことがわかった」と報告したとします。しかしこの報告は厳密には真ではありません。

「どんな動物種をカラスと定義しているか」・「『黒さ』をどのように定義しているか」など、より細かい論点を説明なく前提として扱っているからです。

このように、観察実験を行うための命題を細かく分析していくと、真であることを示す必要のある命題が際限なく出てきます。したがって、検証実験によって命題の真性を確かめるのは現実的に不可能である、というわけです。

クワインのこの考え方は、フランスの物理学者デュエムとともに「デュエム=クワインテーゼ」と呼ばれ、2人は科学哲学史に深く名を刻む存在になっています。

科学哲学の歴史⑥:パラダイム論とリサーチ・プログラム論

ここまで、ウィーン学団の「意味の検証可能性」への批判としてポパーの「反証主義」とデュエム=クワインの「検証実験の不可能性」という2つの考え方を紹介しました。

いずれの考え方も、ウィーン学団の後継として強く支持されていましたが、最終的にウィーン学団の問題を克服したのは、アメリカの科学哲学者トマス=クーンでした。

パラダイム論とその限界

クーンの考え方は、「パラダイム論」として広く知られています。パラダイム論は科学の発展過程を示した理論であり、科学の生成を以下の3つの段階の繰り返しと捉えています。

- 通常科学

- 危機

- 科学革命

①通常科学とは、科学者たちが一定のパラダイム(規範、科学的知識の基礎)に従って営む日常的な研究活動のことを指します。

私たちが「科学研究」と言われてイメージする姿が通常科学と言えるでしょう。白衣を着てフラスコを持ち、顕微鏡を見つめているあの姿です。

②危機とは、通常科学の営みの中で、従来のパラダイムが通用しないケースが多数発見される状態を意味しています。

パラダイムが無効化されるケースが発生すればするほど、パラダイムへの信頼は動揺し、新たなパラダイムが思案されることになります。

通常科学が危機の状態に陥り、新たなパラダイムが提起されるようになった状態が、③科学革命の状態です。

科学革命では、複数の新規パラダイムが提起され、互いに競合しあい、最終的に1つのパラダイムが競争を生き残って、新たな規範となります。

新たな規範が生成されれば、科学は再び①通常科学の状態に戻って、普通の研究活動を再開するようになります。

この①通常科学②危機③科学革命の繰り返しによって科学は発展する、とクーンは考えました。

しかし、仮に科学がパラダイムの創造と破壊のプロセスの中で進行するならば、パラダイムAにおける科学とパラダイムBにおける科学との間に質的な優劣を付けられないことになります。

パラダイムが異なるならば、そもそも科学を成立させている土台が違うので、質的な比較ができないのです。同じスポーツであると言っても、サッカーと野球のどちらが優れているかを比較することはできませんよね。それと同じです。

パラダイムBがパラダイムAより後に登場しているなら、パラダイムBはパラダイムAで生じた問題をクリアした「より良いパラダイム」でなければならないのに、両者を質的に評価する基準がない。

従って、パラダイムBがパラダイムAより良いと判断することができない——この問題を受けて登場したのが、科学哲学者ラカトシュの「リサーチ・プログラム論」です。

リサーチ・プログラム論

リサーチ・プログラム論によれば、科学は「堅い核」と「防御帯」の2種類から構成されています。

「堅い核」とはその科学の最も基本的な前提条件であり、「防御帯」とは「堅い核」から導出されるより具体的な仮説や定理のことを指します。

科学の体系で説明できないケースが出現した場合は、「防御帯」に属する仮説や定理を適宜変更して対処し、「堅い核」は変更せずに「防御」されなければならない、とラカトシュは考えていました。

またラカトシュは、この「防御」がうまく働く(防御帯の仮説や定理の変更によって例外的なケースに対処できる)科学を「前進的リサーチ・プログラム」と呼び、「防御」が働かない科学を「後進的リサーチ・プログラム」と呼んで区別しました。

「前進的リサーチ・プログラム」は「後進的リサーチ・プログラム」よりも対応できるケースの数が多いので、明確に優れていることがわかります。ゆえに、後進的リサーチ・プログラムは前進的リサーチ・プログラムに引導を渡さなければならない、とラカトシュは主張しました。

クーンのパラダイム論では、異なるパラダイム間の質的優劣を評価できなかったのに対して、ラカトシュのリサーチ・プログラム論は客観的に優劣を評価できます。

リサーチ・プログラム論は、パラダイム論の弱点を補った進化系というわけですね!

おわりに:科学哲学についてのまとめとおすすめ哲学書

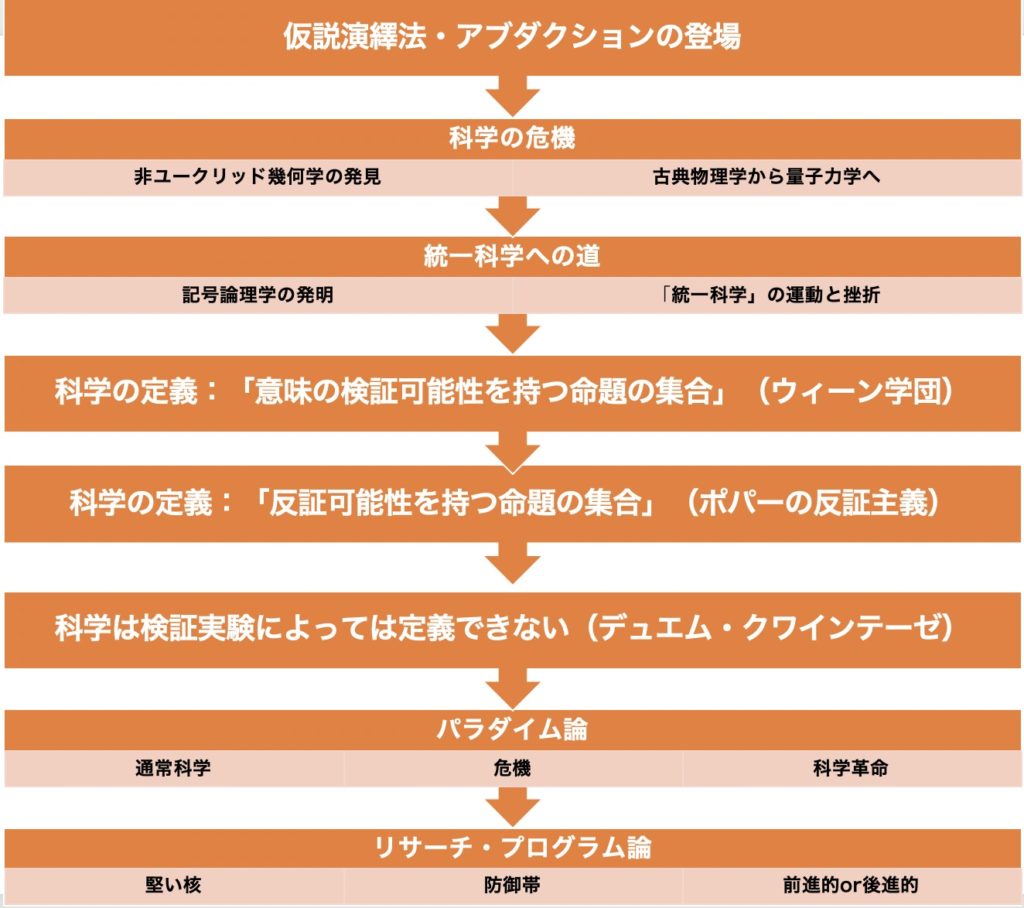

科学哲学についてのまとめ

- 科学哲学の特徴:科学における厳密な知のあり方を分析する学問

- 科学哲学の歴史:以下の図を参照

科学哲学についてのおすすめ哲学書

この記事を書く上で参考にした哲学書

- ドミニク・ルクール著:沢崎壮宏他2人訳『科学哲学』、白水社、2005年。

- 野家啓一著『科学哲学への招待』、筑摩書房、2015年。

科学哲学関連のその他おすすめ哲学書

- アーベント著:村上陽一郎・渡辺博訳『方法への挑戦—科学的創造と知のアナーキズム』、新曜社、1981年。

- ウィトゲンシュタイン著:丘沢静也訳『論理哲学論考』、光文社、2014年。

- ウィトゲンシュタイン著:黒崎宏訳『哲学探究』、産業図書、1997年。

- クーン著:中山茂訳『科学革命の構造』、みすず書房、1971年。

- デュエム著:小林道夫他2人訳『物理理論の目的と構造』、勁草書房、1991年。

- ハンソン著:村上陽一郎訳『発見のパターン』、講談社、1986年。

- ポパー著:大内義一・森博訳『科学的発見の論理』、恒星社厚生閣、1971-1972年。